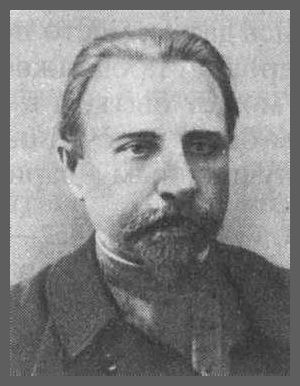

Сергей Иванович Гусев-Оренбургский

Биография.

Сергей Иванович

Гусев-Оренбургский... Интересна и противоречива фигура талантливого

русского писателя. Давно хотелось, и следовало сказать о нём хотя бы

несколько слов...

С одной стороны, он - бывший священник и писатель,

которого однажды привлекли к суду за то, что в повести «Призраки» якобы

оскорбительно изобразил православную церковь и христианскую религию. С

другой – поборник «революционных» идей, которые так старались приписать

Гусеву-Оренбургскому советские критики. А между тем, Гусев-Оренбургский

не был ни оскорбителем религии, ни революционером.

Трудно

сказать, что повлияло на решение писателя в 1898 г. снять с себя сан.

Конечно, такое событие, как снятие сана, в России было чрезвычайной

редкостью, и критики-атеисты советского времени не упустили возможности

приписать Гусеву-Оренбургскому «разочарование» в вере и некий

«революционный бунт». И всё же, несмотря ни на что, Гусев-Оренбургский

был глубоко верующим человеком. Дело, скорее всего, в том, что в нём

боролись два начала – священник и литератор. А ещё вернее, он слишком

поздно осознал своё истинное призвание: сняв сан, С.И. полностью

посвятил себя литературному творчеству.

Настоящая фамилия писателя -

Гусев. Сергей Иванович родился 05.10.1867 в Оренбурге, в купеческой

семье; учился в Уфимской духовной семинарии; после окончания семинарии

пошел в народные учителя. В 1893 году С.И. стал сельским священником и в

течение 6 лет служил в одной из мордовских деревень. Писать, вероятно,

начал давно, но печататься - только в 1890 г., добавив к своей фамилии

псевдоним «Оренбургский». Первый рассказ Гусева-Оренбургского

"Самоходка" вышел в 1893, когда он был семинаристом.

Ещё в

семинарии будущий писатель познакомился с русскими классиками. Самое

большое впечатление на молодого человека произвел Глеб Успенский. Как

С.И. вспоминал потом в своей автобиографии: «Он первый пробудил во мне

желание писать».

Также большое влияние на Гусева-Оренбургского

оказал в 90-х г. Максим Горький, которому писатель посвятил второй том

своих произведений, - в этот сборник вошла лучшая из его повестей,

«Страна отцов». Советские критики утверждали, и до сих пор указано в

Большом Российском энциклопедическом словаре, что «Под влиянием

Горького, накануне 1905 года, в творчестве Гусева-Оренбургского

обозначился сдвиг в сторону революционно-демократических настроений...»

Безусловно,

влияние было. Кроме того, тревожные события тех лет действовали так или

иначе на всех. Но правда и то, что даже на самых ранних этапах

литературной деятельности Гусев-Оренбургский всегда выступал защитником

народа, крестьянства: борясь с несправедливостью, откуда бы она не

исходила, он стремился в своих произведениях как можно глубже изображать

действительность - грубость, темноту, жестокость деревни. Поэтому нет

ничего удивительного в том, что он активно сотрудничал в передовых

журналах 90-х годов - «Жизнь», «Журнал для всех», а также в сборнике

товарищества «Знание».

Интересно отметить, что, отдавая дань

писательскому таланту Гусева-Оренбургского, советские критики всё же

замечают в его «демократических» повестях и «некоторые недостатки». Так,

например, «...революционеры-интеллигенты обрисованы

Гусевым-Оренбургским очень бледно. Это не живые, одетые в плоть и кровь

образы, а только схемы, носители определенных идей и тенденций. Бледно и

схематично показаны также рабочие». Кстати, критики также признают, что

«...выступления героев Гусева-Оренбургского, равно как и самого

писателя, против церкви - не являются отрицанием религии вообще; это

преимущественно борьба с официальной церковью и религией...»

В

сущности, «борьба» Гусева-Оренбургского была ни чем иным, как борьбой с

человеческим пороком, который коренится во всех нас, без исключения; и

люди носящие духовный сан подверженны искушениям более, чем кто-либо.

Именно это чувство правды и добра заставляло писателя изображать жизнь

провинциального духовенства и крестьянской бедноты такою, как есть.

Правда, его ранние рассказы ("Добрый пастырь") носили более светлый

характер, и только позднее стал он рисовать горькие стороны человеческих

немощей, где бы они не встречались ((«Отец Памфил»,"Страна отцов").

Нет

возможности в коротком очерке привести подробные примеры множества

персонажей Гусева-Оренбургского. Думается, что достаточно указать лишь

на факт, что, как и в жизни, в его положительных героях присутствуют

неизбежные тени... точно так же в отрицательных - есть немало хорошего. А

цензура - гражданская ли, духовная – она во все времена была, и есть,

цензура. Поэтому отстаивая справедливость, Гусев-Оренбургский не раз

подвергался гонениям. И всё же, замечания советских критиков, что,

дескать, светлые личности среди духовенства на Руси - были «случайным,

редким явлением», не только напрасны, это просто неправда. Это настолько

нелепо, что даже оспаривать не имеет никакого смысла...

Гораздо

лучше напомнить, что Гусев-Оренбургский горько разочаровал почтенных

критиков тем, что «революционные мотивы и образы» в его произведениях

стали «постепенно терять свою силу и организующую роль». Более того, в

период «Великой Октябрьской» социалистической революции, а также в годы

Гражданской войны «со всей очевидностью раскрылась мелкобуржуазная

природа позиции Гусева-Оренбургского»...

Короче, не приняв революции,

писатель ушёл в эмиграцию. В 1921 эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке. В

1928 опубликовал роман «Страна детей», редактировал журнал "Жизнь".

Умер в

1963 году... вдали от родины.

Т.Н.

Малеевская.